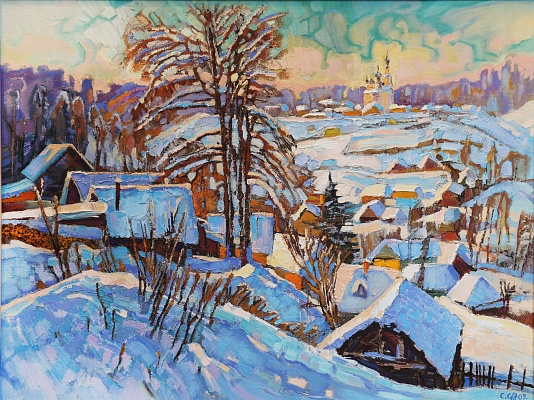

Сухов С. И. Плёс. Троицкая церковь. 2009. Холст, масло. 60х80

- Автор:

- Сухов Сергей Иванович

- Период:

- Современное отечественное искусство

- Сезон:

- Зима

- Локация:

- Гора Левитана

- Коллекция музея:

- Плёсский музей-заповедник

Перед художником открывался вид на Троицкую слободу.

Троицкая слобода расположена на въезде в город. Названа она так потому, что застройка изначально формировалась около Троицкой церкви, ставшей архитектурной доминантой новой слободы. Другое название этой части города - Горная слобода сохранилось в названии одноименной улицы.

Появление Троицкой слободы связано с постройкой в Плесе в 1410 году по приказу великого князя московского Василия Дмитриевича новой большой деревянной крепости. С напольной стороны, за валом и рвом новой крепости, и начала формироваться Троицкая слобода, как часть торгово-ремесленного посада.

Некогда именно в Троицкой слободе начинались нерехтский и шуйский тракты. На выезде из города стояла большая кузница.Сейчас к ней примыкает современный район Плеса, и отсюда начинается федеральная трасса Плес-Москва, идущая через Иваново.

ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ

Картина написана с выступающей северо-западной кромки горы Левитана (бывшей Петропавловской), где автор работал вместе со своими друзьями-художниками В. А. Панченко и Л. Г. Николаевым.

Эта работа как нельзя лучше демонстрирует особенности живописной техники Сухова С. И. Подмалёвок быстро выполнен сильно разведенной краской в духе акварели по-сырому. Небо и дальний планы набросаны жидкой краской широкой кистью свободными разнонаправленными мазками, сквозь тонкий красочный слой просвечивает фактура холста, а местами даже грунт. Средний и передние планы выполнены в технике корпусного письма, при этом мазки, которыми передан снежный покров, по-своему тектоничны, т. е. они следуют уклонам изображенных поверхностей, будь то крыши построек, овражки или волнистые склоны. Передний план выполнен нарочито крупными мазками «в настил».

Художник целенаправленно увеличил и без того значительную глубину изображенного пространства (около километра), набросав позади весьма условно намеченного ансамбля Троицких церквей несуществующий в реальности лес, скрывающий горизонт. Благодаря этому приему ощущение воздушной перспективы ещё более усилилось. Другой характерный для мастера приём, визуально расширяющий пространство, - применение «кулисы», но в отличие от привычного расположения кулис по сторонам полотна, он смело помещает ближе к среднему плану группу деревьев, сквозь голые кроны которых просвечивает пейзаж. Это не только задает масштаб, но и придаёт всей работе динамичность.

При взгляде на картину прежде всего обращаешь внимание на церковь в правой верхней четверти полотна, но вскоре невольно взгляд перебегает на деревья, а с них - на рыжий бурьян, торчащий из снега на переднем плане. Таким образом, первичное рассмотрение картины идет по сценарию, задуманному художником: глаз скользит по диагонали справа налево и сверху вниз, а затем, после пристального рассматривания множества оттенков снега на переднем плане, снизу вверх вдоль левой границы полотна, упираясь в обобщённо изображенный лесной массив, замыкающий композицию. И уже после всего этого взгляд обращается то к акварельному небу, то к тёплым пятнам, обозначающим строения.

Художник мастерски передаёт особенности освещения зимнего пейзажа полуденным солнцем. Работа поделена по освещенности по диагонали: в левой нижней части полотна прямого освещения практически нет, здесь - только тени и многочисленные рефлексы; правая верхняя часть работы, напротив, освещена настолько ярко, что даже объекты среднего плана сливаются между собой.

Картина «Плес. Троицкая церковь» демонстрировалась в 2017 г. в Плёсе, Рязани, Москве, Коломне, Иваново, Рыбинске, Ярославле, Кинешме и Костроме в составе передвижной выставки «Левитановский Плёс глазами современных художников. Из России в Европу».

В собрании Плёсского музея-заповедника находятся четыре живописных произведения С. И. Сухова, два из которых подарены художником, а два закуплены на средства музея-заповедника.

Первыми придумали такую конструкцию римляне, они очень любили тепло и хотели хоть как-то автоматизировать процесс подогрева помещений, поскольку постоянно бегающие слуги с дровами приносили много неудобств. Но конструкция напоминала обычную печь из металла. Дымоход для камина вовсе не делался, все продукты горения уходили из помещения за счет перепада давления и отверстия в крыше.

Отзывов: 0

Извините, добавление отзыва доступно только зарегистрированным пользователям